1

観察する眼

人が気づくことはもちろん、人が気づきにくいちがいも見つけよう

って言ってる

その ?? っていうのを調べたり、話したりしよう

って言ってる

2

たしかめること

実験して たしかめてる

そして、実際にはテキスト通りにいかないもんだね っていうことを浴びるほど体験してもらってる。

学校の実験のように、誰がやってもその通りにいく実験にとどまらずに

なぜ そうはならないか っていうことを使いながら試行錯誤をしてる。

試行錯誤することこそ肝心 というメッセージをぼくが口にせずに

子どもたちには体得してほしい。宝物になるはず。

3

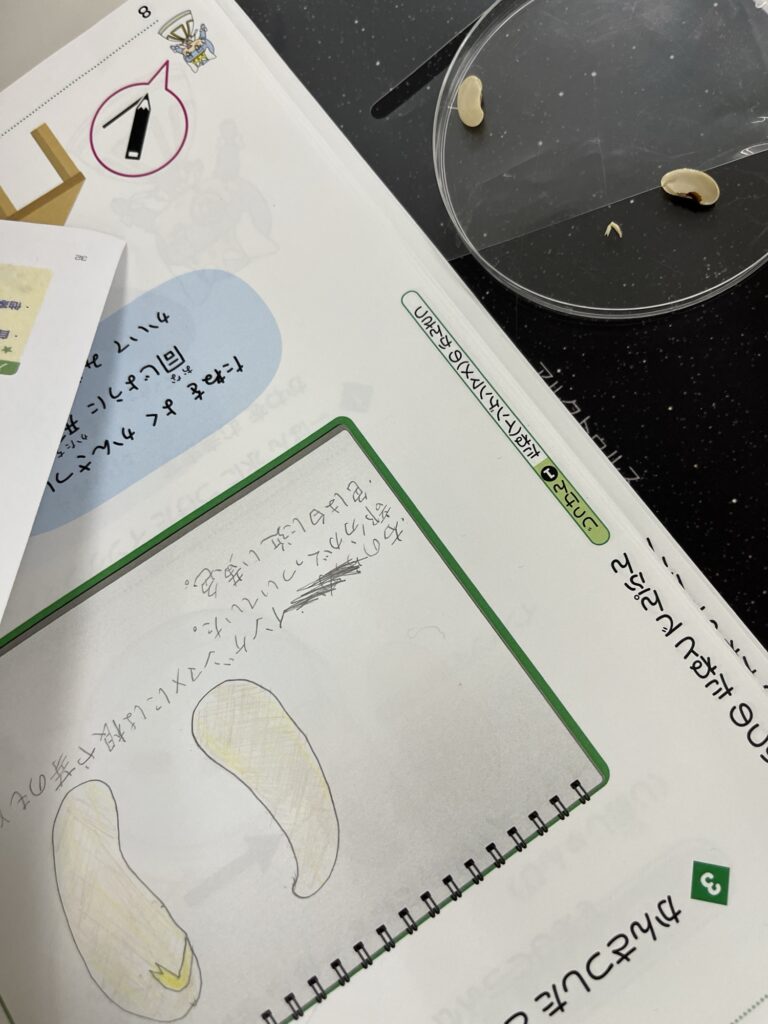

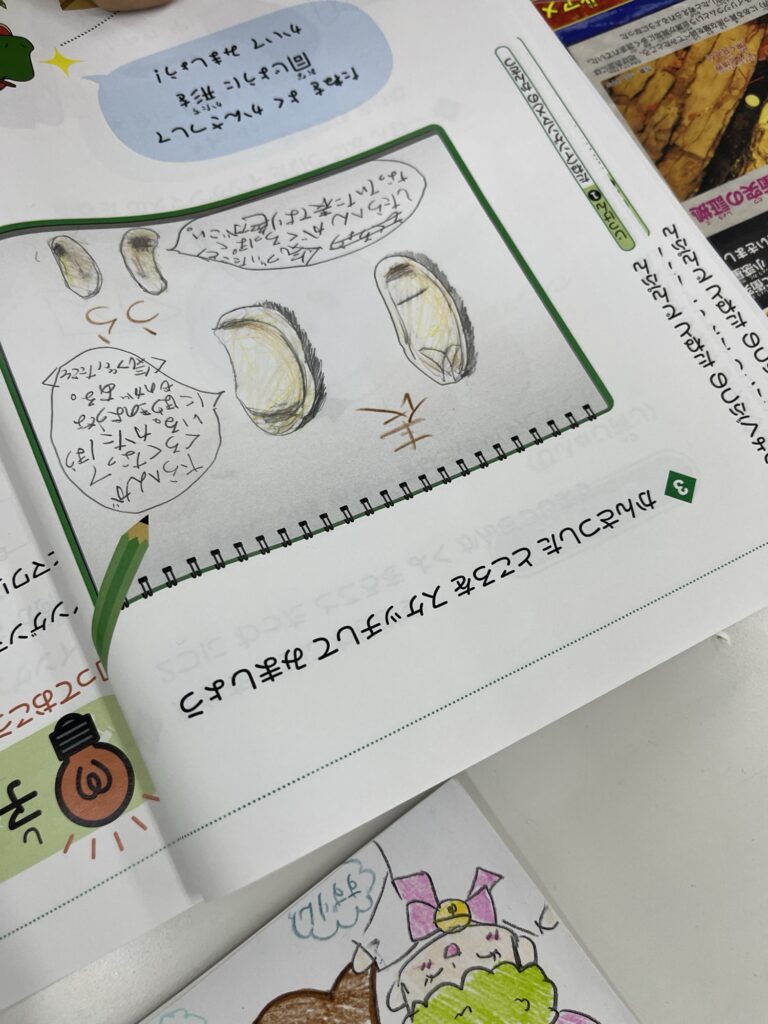

表現すること

話す・書く・スケッチする

時に いっしょにクラスをつくってるなかまに刺激をうけながら進んでる。

へたくそ でいいから、つみかさねる つみかさねるから、観察の眼も試行錯誤の視点もスピードも変わっていくと伝えてる。

予想をして、実験をして、考察をする

で 発見をする

そんなことをみんなで手を動かしながら楽しんでいる。

もちろんね

4 手を動かす

これ 実は個体差が超つよいところ。

たぶん 学校生活で 手を動かす 速さや正確性って 大きな差をつくってるとおもう。

次の動き・次の準備にでてくるし、ひとつひとつの自信につながっていくとおもうんだよね。

遅い人にもあわせてくれるのが 学校だけど

自尊心を削られていくし、何より

まわりの人のまねをすればいい

っていうマインドを育ててしまう。

ぼくは それは 絶対に反対で

隣の人のまねをしない って よく言ってる。

自分で 話を聞いて テキストを読んで

進んでいける人になってほしい。

そうそう

5

読む力を伸ばしてる。

実験だと 算数や国語よりも 楽しく読めたりするから

読む力 文字を理解する力を訓練するのにいいとおもう。

というか とてもいいとおもう。

6

理科的な興味関心

んー たぶん サイエンスゲーツをそれなりの期間 経験した人は

理科の

なぜこういうことが起きるのか

とか

なぜ こうならないのか

とか

考えるのが嫌い・苦手

っていうふうには 育たないとおもう。

理科好き に育つ というよりも

むすめとむすこをみてると

身のまわりにあるものについてある事柄について

疑問をもったときに、自然に仮説をたてたり、話しあってたり

ひとりでぶつぶつ言って納得してたりするから

考えることだったり 不思議を持つことだったりは 当たり前なことってなってるんじゃないかな。

理科嫌い になるとか

理科をパターン暗記で乗り越えようとはしない気がする(中受理科以外は乗り越えられない)。

中級の子たちが たんに スケッチするんじゃなくて

工夫を自分なりに重ねてることを 言いたくてPCをひらいたんだけど

ずいぶん ちがうことを書いてしまった。

土曜日の今日も 中高生はご機嫌に勉強してる。

ちょっと 小学生でもみてこよう