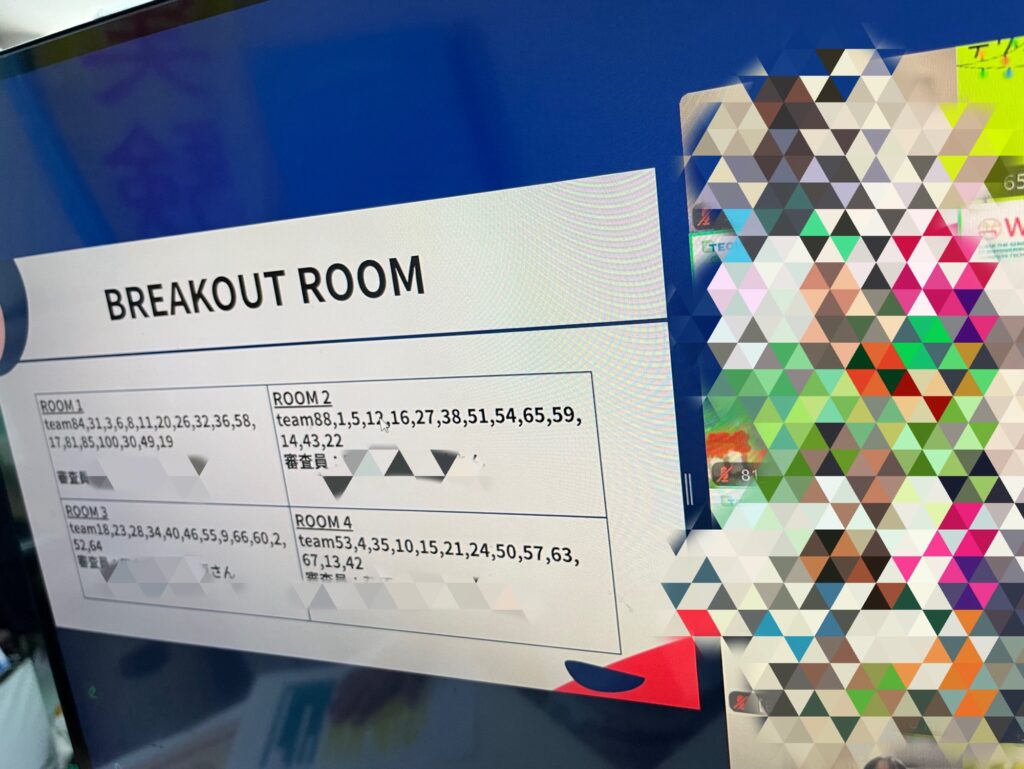

半年間にわたる課外活動も 昨日のオンライン発表でようやっと終わりを迎えた。

グローバルの選出がまだだから 万が一 グローバルの方で選ばれたらまだプロジェクトは続くけど、日本の決勝10チームに選ばれていない段階でグローバルで残る可能性はないようにおもう。

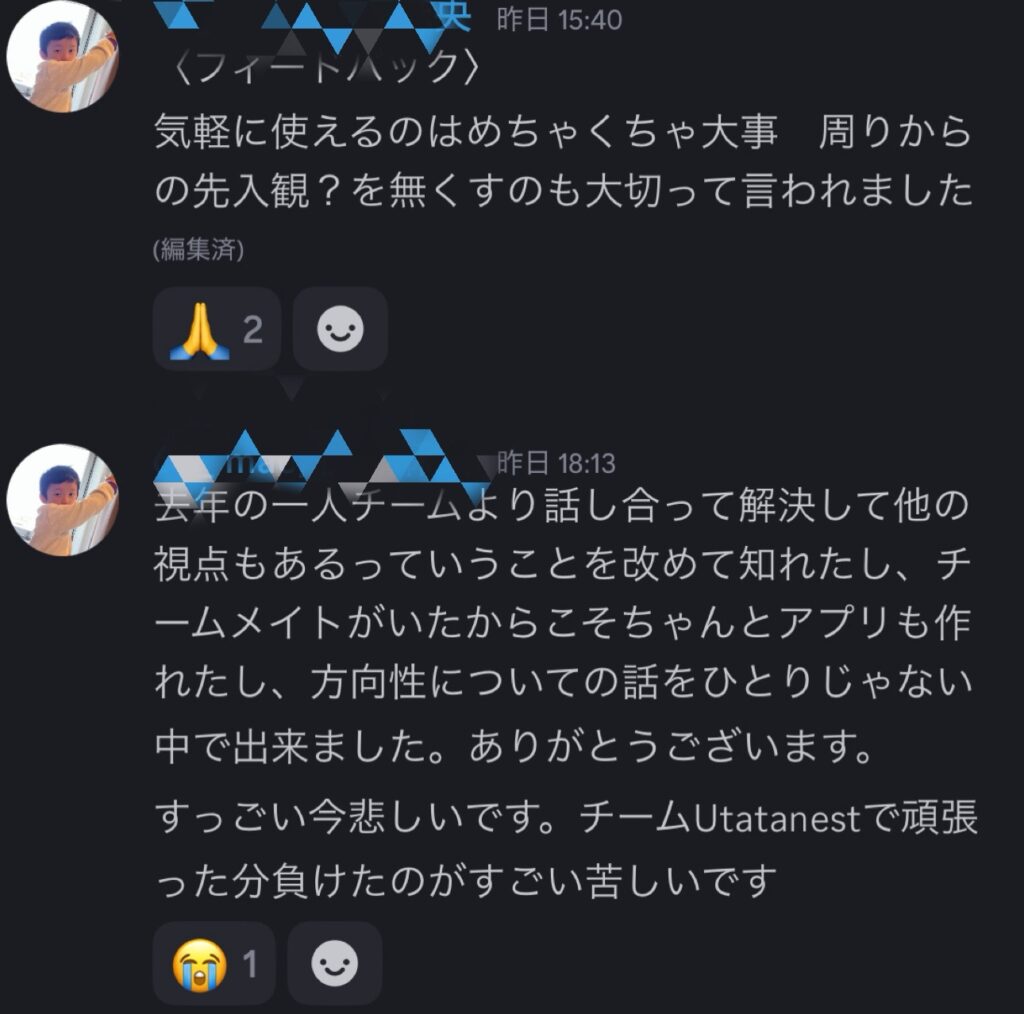

去年に引き続き

号泣していた。

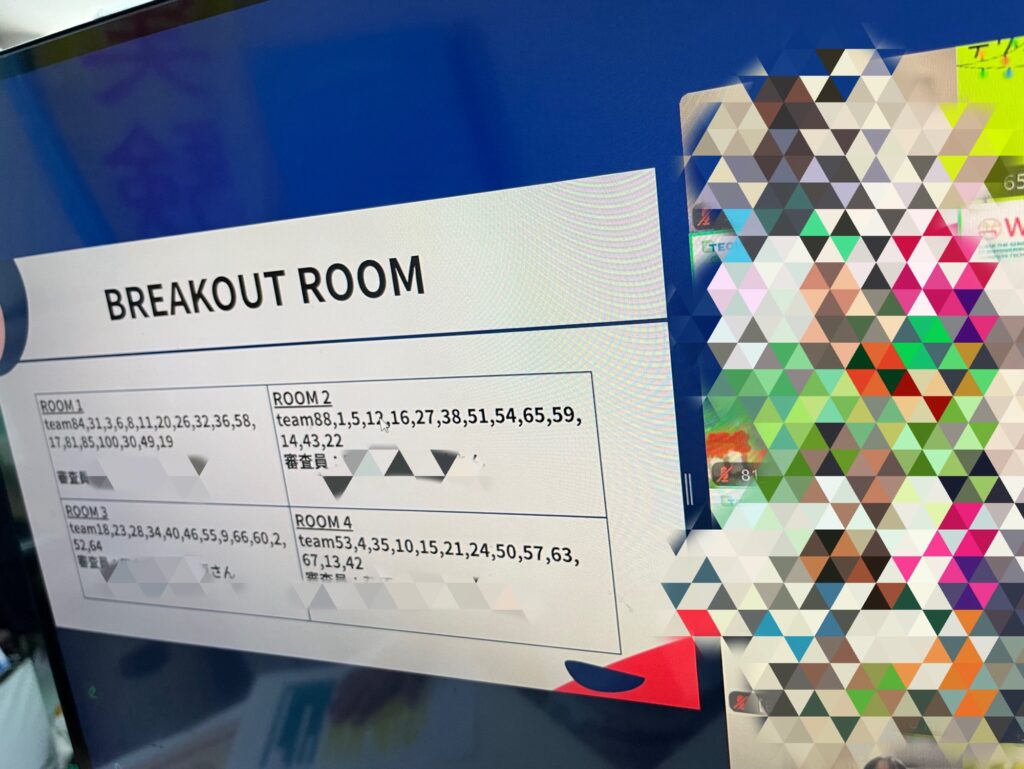

最後 発表まで続いたチームは

ぱっとみ40〜50チームくらいかな。

ぼくは 一切 昨日の発表や講評は聞いていないから

どのカテゴリーで何チームの参加があったかはわからない。

チーム5名でアプリをつくって

その過程をプレゼンで競うんだけど

これがまた アンケート調査 途中の社会人のメンターさんたちのレビュー 収支の予測なんかが入って

かなり ちゃんとしたものづくりコンテストになっている。

少なくとも高校大学のときのぼくなら半年の間に投げ出してる。

アプリ作成の時点で難易度が高い気がするんだけど

それをオンラインでチームを組んで

ビジネスモデルも相談して形をつくっていって

で

英語で各種発表までこぎつける っていうんだから

やっぱり難しいとおもう。

今回は すずのき的に

高校受験もかなり忙しかったし

春先も忙しかったし

そもそも

プログラミングももはやむすめのお荷物にしかならないし

何より

去年とちがって むすめは高校生(海外大に進む当時高3)と中学生たちと組めたから

ぼくは まったく ミーティングも一切聞かず

ほっといていた。

去年は小学生たちと組んだけど、全員早々にプロジェクトを離脱したから むすめの独りチームをメンターさんたちと共に手伝った。

違う学齢の子たちと引っ張りあいながら進めていく という過程

優秀な人たちでも プロジェクトへのコミットはまちまちだっていう事実(半年間で5人中3人とんだ)

最後までベストを尽くしきる千葉からは遠くに住むど根性のスーパー中学生の存在(むすめから聞く限り考えられないくらい優秀だった)

AIの進化が たった一年でとんでもないことになってる事実

コーディングは 結局むすめがチャットgptと孤独にやりきってたのもあって

今回の半年も

学校では得ることができないことに触れられたように想像してる。

どうチームを動かしていくか

どうAIを動かしていくか

どうプロジェクトを転がしていくか

そういうのは実際に体験して感じることが多いわけだけど

就職する前に

やりようによっては

ずいぶんと経験できるもんなんだな なんておもってる。

むすめの場合 あと5年分は中学生以下のディビジョンで参加できる。社会人ボランティアのメンターさんたちにたっぷり指導してもらえるのもすごいことだとおもう。(去年はMicrosoftの女性エンジニア2名がむすめのチームのメンターさんたちだったんだけど、週に2時間はもらってたんじゃないかな)

カリキュラムが自在な塾 すずのき

昨日夕方 バスケの合間に勉強しに来た小学4年生は

地理とアートを混ぜた課題を進めてる。

「いやいや この部分は削ってこいよ やすりかな?何とかしな。ここは茶っこく塗ったほうがよくない??? 次はどこの県にするよ? ふーん 埼玉は千葉のライバルだかんな」

みたいな やりとりをしながら進めてる。

サイエンスゲーツもそうだけどさ

学力向上の片手間で

学校ではできない学びを

手に届く範囲の子たちにわたしていけたら最高だよね

信じられないほどの勉強

の片手間で ね。